국회의사당 해태상 아래에는 와인이 묻혀 있다?

와인은 오랫동안 우리 곁에 있었다. 단지 우리가 멀리 느꼈기 때문이다

와인은 뭔가 어려운 술이었다(쉽다고 설명해주는 사람 때문에 더 어려운 것 같기도). 가끔씩 마시다 보니 어떤 게 어떤 와인인지 모르겠고. 동네 지리도 모르는데 포도밭들을 이해하면서 고르기가 쉽지가 않았던 기억이 있다(결국 패키지 디자인을 보고 샀다).

만약 와인이 막걸리였다면 훨씬 쉬웠을 텐데. 강원도 고랭지 와인, 김제 평야 와인 같은 것 말이다. 물론 그런 일은 일어나지 않겠지…

아니었다. 이미 오래전부터 우리 조상들은 와인을 맛보았다. 또한 가까운 과거에는 국내에서 만든 와인들이 유통되었다. 오늘은 어쩌면 한국을 와인왕국으로 만들 뻔했던, 잃어버린 국산와인 20년의 이야기다.

하멜이 가져온 신비한 붉은 술

한국에서 누가 처음 와인을 마셨을까? 정확한 기록은 없지만 제법 오래전부터 포도주가 종종 등장한다. 고려 시대 충렬왕은 원나라 쿠빌라이가 보낸 포도주를 맛봤다. 조선 시대 인조 14년에는 호조판서 김세렴이 대마도에서 포도주를 마셨다고 한다.

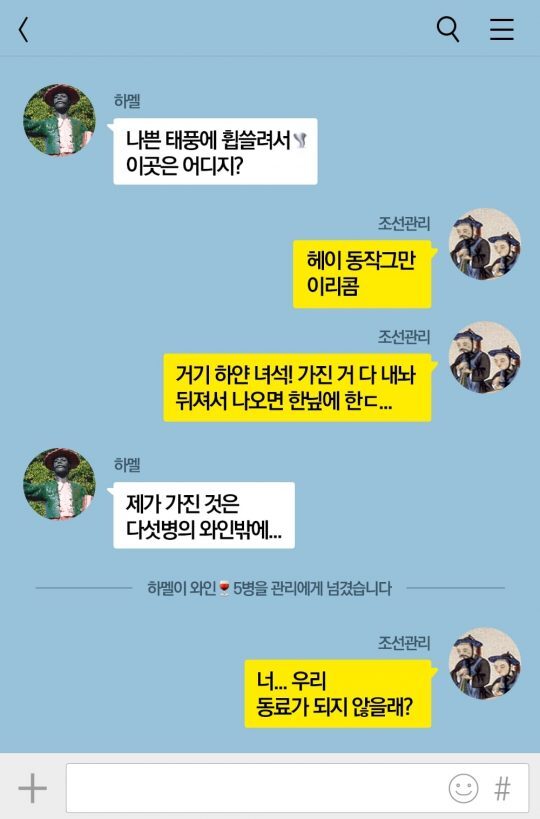

가장 인상적인 기록은 1653년 제주도에 난파된 ‘헨드릭 하멜(Hendrik Hamel)’의 이야기다. 우리에게는 ‘하멜표류기’라는 책으로 더 알려져 있다. 제주도에 불시착하게 된 하멜 일행은 다가오는 군사들에게 레드와인 5병을 바쳤다고 한다. 관리들은 이를 마시고 하멜 일행에게 잘해주었다고.

문제는 5일 만에 자기들끼리 다 마셔서 효종실록에는 기록이 되지 않았다고. 일하다가 마신 술은 보고하지 않는 것이 요즘이나 조선 시대나 똑같은 것 같다.

쌀로 술은 안 되니까, 포도로 와인을 만들어라?

1965년은 우리나라 주류의 전환기가 되는 해다. ‘양곡관리법(이라고 말하고 쌀 좀 아껴 써라로 읽는다)’이 생기면서 주류회사나 양조장 심지어 가정까지 쌀로 술을 빚지 못하게 만들었기 때문이다.

전통주들 입장에서는 대대로 내려온 레시피를 잃어버리는 사건이었고, 우리가 알던 소주가 지금의 맛으로 변한 것도 이때다. 그리고 또 하나. 한국에서 와인을 만들기 시작한 것도 ‘양곡관리법’ 때문이었다.

당시 대통령이었던 박정희는 독일에 방문했다가 ‘리스링(Riesling) 와인’을 맛보고 충격을 받는다. 그는 쌀을 술로 낭비하지 말고 포도를 심어 와인을 만들라고 지시를 하게 된다. 포도는 제법 척박한 땅에서도 잘 자랐기에 비옥한 땅에는 벼를 심어 쌀을 키우고, 척박한 땅에는 포도를 심어 술을 만드는 완벽한(?) 계획을 짠 것이다.

계획은 그럴듯했다. 한국에서 자란 포도는 와인을 만들기엔 당이 부족하다는 점만 뺀다면.

여태 쌀로 술을 만들다가 과일로 술을 만들라는 장려(라고 쓰고 지시라고 읽는다)를 받게 된 주류회사는 어떻게 되었을까? 울며 겨자 먹기였지만 와인(비슷한 것)을 만들기 시작한다. 그렇게 최초의 국내 와인이 탄생한다. 1969년 파라다이스 와인이다. 물론 포도가 아니라 사과로 만든 와인인 것이 함정.

이어서 1974년에는 진짜 포도로 만든 해태주조의 ‘노블와인(노블로제, 노블클래식, 노블스폐셜)’이 출시된다. 뒤이어 1977년에는 오비맥주에서 ‘마주앙’이라는 와인을 내놓는다.

마주앙은 현재까지도 롯데주류에서 남아있다. 특히 가톨릭 성당 미사에서 많이 쓰이면서 살아있는 전설을 넘어 거의 홀리한 와인으로 진출했다고 할까나.

국회 의사당 밑에 묻힌 국산와인의 역사

의도가 어떻게 되었건 국산와인은 20년 동안 무럭무럭 성장하게 된다. 1975년 여의도에 국회의사당이 만들어졌을 때 본청 건물 앞에 두 마리의 해태상이 놓이게 되었다. 해태상이 화재를 예방해준다는 속설 때문이었다.

문제는 예산이 부족하다는 것. 그래서 해태상을 만들어줄 회사를 찾았다…가 아니라 찾을 필요도 없었다 이름부터 해태제과가 있잖아?

기념비적인 일에 참여하게 된 해태는 암수 동상을 만들며 한 가지 이스터 에그(Easter egg)를 넣었다. 바로 해태상 아래에 땅을 파고 각각 36병의 와인을 넣은 뒤에 봉인한 것이다.

해태의 노블와인은 묻어둔 지 100년이 지난 2075년도에 꺼내어 개봉하기로 했다. 뉴스를 보면 가끔 이 사람들이 땅을 파서 와인을 미리 마신 게 아닐까 하는 일들도 벌어지만, 석회로 단단히 밀봉했다니 안심해도 좋을 듯하다.

노블와인을 묻을 때만 해도 분명 100년 뒤 국산와인의 꿈같은 미래를 기대했을지도 모른다. 하지만 국산와인의 명맥은 완전히 꺾이게 된다. 1988년 서울올림픽 이후 주류 수입 통제가 풀리며 수입와인들이 국내에 진출했기 때문이다.

포도가 자란 환경, 역사, 품종, 페어링까지 각종 스펙으로 무장한 수입와인들 앞에서 국산와인은 아류 혹은 박리다매 취급을 당하기 시작했다.

그렇다면 와인을 만들어오던 업체들은 모두 어떻게 되었을까? 정부는 초기 와인생산업체들에게 보상으로 와인수입권을 주었다.

그랬더니 알게 되었다. 힘들게 만드는 것보다, 멀리서 사서 파는 것이 훨씬 수익이 좋다는 사실을. 결국 돈의 문제였다. 1990년대부터 2000년대 국내 와인시장은 발전했지만 국산와인은 자취를 감추게 되었다.

국산와인에서 한국와인으로 와인의 역사는 이어진다

정부의 강요로 시작해, 시장의 논리로 빠르게 사라졌던 국산와인. 하지만 최근 국내에는 또 다른 와인 도전이 시작됐다. 1970–1980년대 국산와인을 만들었던 직원부터 농촌진흥청, 관련 여러 연구소, 농산물로 진짜 와인을 만들고 싶은 농민들을 중심으로 작은 와이너리들이 만들어진다.

당이 적어 와인을 만들기 힘들던 포도(우리나라는 포도가 한창 자랄 때 비가 내린다고 한다)는 얼리거나, 반건조 상태로 만들어 당도를 높였다. 또한 포도에 국한하지 않고 머루나 사과 등 여러 과일을 사용해보기도 한다. 다른 정답이 있는 와인이 아닌 우리들의 식습관과 취향에 맞는 와인을 만드는 것이다.

이제야 와인을 만드는 출발점에 선 기분이다. 국산와인에서 한국와인으로. 아류가 아닌 우리에게 잘 맞는 핏으로. 과연 색깔을 찾은 국산 와인은 국민 와인이 될 수 있을까? 우리의 잔을 채워줄 즐거운 와인의 앞길을 위해 한 잔의 건배를 해본다.

원문: 마시즘