중세 그림에 포크가 없는 이유!

조회수 2019. 12. 22. 18:00 수정

포크는 원래 '악마'의 도구였다

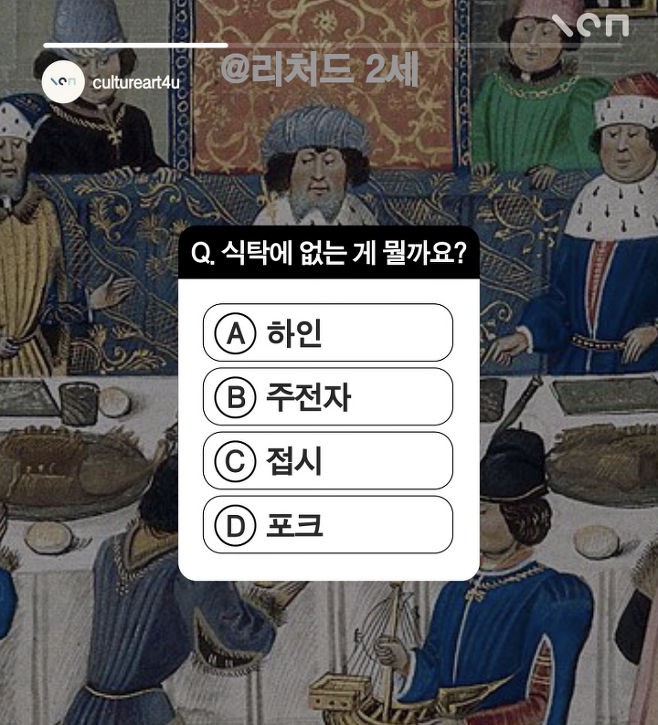

이 그림은 리처드 2세의 식사 장면을 그린 그림입니다.

리처드 2세는 14세기에 영국을 다스렸던 왕인데요.

왕의 식사답게 식탁 중앙에는 귀한 고기가 크게 한 덩이씩 놓여 있네요.

그리고 사람들 앞에는 나이프와 컵이 하나씩 놓여 있습니다.

리처드 2세는 14세기에 영국을 다스렸던 왕인데요.

왕의 식사답게 식탁 중앙에는 귀한 고기가 크게 한 덩이씩 놓여 있네요.

그리고 사람들 앞에는 나이프와 컵이 하나씩 놓여 있습니다.

근데 이 식탁엔 당연히 있어야 할 것 같은데, 없는 게 하나 있어요.

그게 뭘까요?

바로 '포크'입니다.

어딜 봐도 포크는 찾을 수 없죠.

그게 뭘까요?

바로 '포크'입니다.

어딜 봐도 포크는 찾을 수 없죠.

왜 왕의 식탁에 포크가 없는 걸까요?

그럼 이 사람들은 대체 어떻게 먹었던 거죠?

그럼 이 사람들은 대체 어떻게 먹었던 거죠?

그림을 통해 보는

그 시대의 진짜 모습 "붓스타그램"

오늘의 주제는

'포크'입니다.

그 시대의 진짜 모습 "붓스타그램"

오늘의 주제는

'포크'입니다.

포크, 나이프, 스푼…

서양 음식을 먹을 때 기본으로 갖추는 식기들이죠.

이것들 중 가장 먼저 쓰기 시작한 건 뭘까요?

'나이프'가 가장 오래됐어요.

아주아주 오래 전,

인류가 아직 농사를 짓지 않고 짐승을 사냥해서 살아갈 때.

사람들은 고기를 돌칼로 잘라 먹었고, 그건 최초의 나이프였죠.

서양 음식을 먹을 때 기본으로 갖추는 식기들이죠.

이것들 중 가장 먼저 쓰기 시작한 건 뭘까요?

'나이프'가 가장 오래됐어요.

아주아주 오래 전,

인류가 아직 농사를 짓지 않고 짐승을 사냥해서 살아갈 때.

사람들은 고기를 돌칼로 잘라 먹었고, 그건 최초의 나이프였죠.

스푼은 인류가 농사를 지은 뒤 등장했어요.

농사 지은 곡물로 수프를 만들어 먹으면서 스푼이 사용되기 시작했죠.

나이프엔 고기를 자른다는,

스푼엔 수프를 뜬다는 분명한 용도가 있었지만

포크는 아니었어요.

그래서 중세 유럽인들에게 왜 포크를 쓰지 않냐고 묻는다면, 그들은 아마 이렇게 대답했을 거예요.

“왜 사용해야 하죠?”

농사 지은 곡물로 수프를 만들어 먹으면서 스푼이 사용되기 시작했죠.

나이프엔 고기를 자른다는,

스푼엔 수프를 뜬다는 분명한 용도가 있었지만

포크는 아니었어요.

그래서 중세 유럽인들에게 왜 포크를 쓰지 않냐고 묻는다면, 그들은 아마 이렇게 대답했을 거예요.

“왜 사용해야 하죠?”

중세 유럽인들의 일반적인 식단은 묽은 죽과 빵이었고, 여기에 포크가 끼어들 여지는 없었어요.

빵은 손으로 찢어서 먹으면 됐고

수프는 스푼을 떠서 먹으면 됐죠.

빵은 손으로 찢어서 먹으면 됐고

수프는 스푼을 떠서 먹으면 됐죠.

귀족들도 마찬가지였는데요.

그들은 종종 고기를 먹기도 했지만, 이때도 포크가 필요하진 않았죠.

한 손으로 고기를 고정하고, 다른 한 손으로 나이프를 쥐어 고기를 썰면 그만이었어요.

그들은 종종 고기를 먹기도 했지만, 이때도 포크가 필요하진 않았죠.

한 손으로 고기를 고정하고, 다른 한 손으로 나이프를 쥐어 고기를 썰면 그만이었어요.

손에 기름이 묻기는 했지만...

뭐 좀 찝찝하긴 해도, 물로 씻으면 그런대로 참을만 했죠.

뭐 좀 찝찝하긴 해도, 물로 씻으면 그런대로 참을만 했죠.

그럼 포크는 언제부터 대세가 되었을까요?

사실 그리스와 중동 지역에선 일찍부터 대세였어요.

11세기 무렵 이들 지역에선 포크가 이미 널리 이용되고 있었고, 이들에 의해 포크는 유럽에도 알음알음 전해지고 있었죠.

사실 그리스와 중동 지역에선 일찍부터 대세였어요.

11세기 무렵 이들 지역에선 포크가 이미 널리 이용되고 있었고, 이들에 의해 포크는 유럽에도 알음알음 전해지고 있었죠.

하지만 포크에 대한 유럽인들의 거부감이 만만치 않았는데요.

'테오도라 안나 두카스'.

비잔틴제국의 공주였던 그녀도 이 거부감을 직접 마주하고 깜짝 놀랍니다.

'테오도라 안나 두카스'.

비잔틴제국의 공주였던 그녀도 이 거부감을 직접 마주하고 깜짝 놀랍니다.

1071년

베네치아의 최고지도자, '도메니코 셀보'와 결혼하면서 테오도라는 베네치아로 건너오는데요.

베네치아의 성직자들은 테오도라가 비잔틴에서 갖고 온 포크를 보고 깜짝 놀라죠.

베네치아의 최고지도자, '도메니코 셀보'와 결혼하면서 테오도라는 베네치아로 건너오는데요.

베네치아의 성직자들은 테오도라가 비잔틴에서 갖고 온 포크를 보고 깜짝 놀라죠.

그들에게 포크는 악마의 삼지창이나 그리스 신화 속 포세이돈이 들고 다니는 무기를 연상시켰고, 고대 로마시대 검투사들의 무기 같기도 했거든요.

그들은 이런 반신앙적인 도구가 식탁에 올라온다는 걸 용납할 수 없었죠.

그들은 이런 반신앙적인 도구가 식탁에 올라온다는 걸 용납할 수 없었죠.

베네치아뿐만이 아니었어요.

포크에 대한 알레르기 반응은 영국, 프랑스, 독일 등에서도 공공연히 나타났고, 무려 17세기까지도 계속되었죠.

포크에 대한 알레르기 반응은 영국, 프랑스, 독일 등에서도 공공연히 나타났고, 무려 17세기까지도 계속되었죠.

물론 모든 일에는 예외가 있고, 유럽인들 누구나 포크를 싫어했던 건 아니었어요.

이건 11세기에 그려진 그림인데요.

상인으로 보이는 두 남자가 음식을 먹을 때 포크를 이용하고 있는 걸 볼 수 있죠.

한 손에 쥔 포크로 음식을 고정하고, 다른 한 손에 쥔 나이프로 음식을 써는 게 우리들과 그렇게 달라보이지 않는데요.

성직자들의 거센 반발이 있었지만, 그 유용함을 발견했던 사람들의 선택을 받으며 포크는 서서히 자리를 잡아갔습니다.

상인으로 보이는 두 남자가 음식을 먹을 때 포크를 이용하고 있는 걸 볼 수 있죠.

한 손에 쥔 포크로 음식을 고정하고, 다른 한 손에 쥔 나이프로 음식을 써는 게 우리들과 그렇게 달라보이지 않는데요.

성직자들의 거센 반발이 있었지만, 그 유용함을 발견했던 사람들의 선택을 받으며 포크는 서서히 자리를 잡아갔습니다.

16세기 중반에 그려진 이 그림.

자세히 보면 인물들 중 하나가 포크로 이를 쑤시는 걸 발견할 수 있죠.

르네상스 시대에 새롭게 등장한 이 대규모 향연은 식사인 동시에 볼거리이자 공연이었는데요.

때문에 우아하게 먹는 방법을 고민해야 했던 이탈리아의 귀족들이 주목한 건 바로 포크였죠.

포크는 손이나 옷을 더럽히지 않고 귀족들의 품위를 지켜주었기 때문에 사랑받습니다.

자세히 보면 인물들 중 하나가 포크로 이를 쑤시는 걸 발견할 수 있죠.

르네상스 시대에 새롭게 등장한 이 대규모 향연은 식사인 동시에 볼거리이자 공연이었는데요.

때문에 우아하게 먹는 방법을 고민해야 했던 이탈리아의 귀족들이 주목한 건 바로 포크였죠.

포크는 손이나 옷을 더럽히지 않고 귀족들의 품위를 지켜주었기 때문에 사랑받습니다.

이탈리아에서 시작된 유행은 16세기부터 전 유럽으로 번지는데요.

그중에서 눈여겨봐야 하는 곳은 17세기부터 18세기까지 유럽의 상류문화를 선도했던 '프랑스' 입니다.

그중에서 눈여겨봐야 하는 곳은 17세기부터 18세기까지 유럽의 상류문화를 선도했던 '프랑스' 입니다.

이 사람은 '카테리나 드 메디치'인데요.

이탈리아의 귀족이었던 그녀는 16세기에 프랑스의 왕 앙리 2세와 결혼하면서 프랑스로 건너갔고, 프랑스 사회에 포크를 전합니다.

이후 포크는 프랑스 귀족 사회에 서서히 스며들어 18세기에 이르면서 프랑스 귀족의 식탁에 확고하게 자리를 잡았죠.

이탈리아의 귀족이었던 그녀는 16세기에 프랑스의 왕 앙리 2세와 결혼하면서 프랑스로 건너갔고, 프랑스 사회에 포크를 전합니다.

이후 포크는 프랑스 귀족 사회에 서서히 스며들어 18세기에 이르면서 프랑스 귀족의 식탁에 확고하게 자리를 잡았죠.

이건 포크에 있어 결정적인 전환점이 되었어요.

프랑스 귀족들은 당시 유럽의 트렌드세터였고, 따라서 이들이 쓰는 건 다른 나라 귀족들에게 영향을 미쳤기 때문이죠.

프랑스 귀족들은 당시 유럽의 트렌드세터였고, 따라서 이들이 쓰는 건 다른 나라 귀족들에게 영향을 미쳤기 때문이죠.

그리고 19세기에 제철산업이 발달하면서 철로 만든 포크가 많아졌습니다.

덕분에 포크는 빠르게 유럽의 식탁을 점령해나갔죠.

상류층뿐만 아니라 일반 대중도 포크를 쓰기 시작한 게, 바로 이때부터였어요.

덕분에 포크는 빠르게 유럽의 식탁을 점령해나갔죠.

상류층뿐만 아니라 일반 대중도 포크를 쓰기 시작한 게, 바로 이때부터였어요.

따지고 보면 포크가 유럽의 식탁을 점령한 건, 겨우 '200년' 정도밖에 되지 않은 거죠.

놀랍지 않나요?

11세기에 베네치아로 건너온 포크가 유럽인들의 일상에 자리잡기까지는 정말 오랜 기다림이 필요했어요.

놀랍지 않나요?

11세기에 베네치아로 건너온 포크가 유럽인들의 일상에 자리잡기까지는 정말 오랜 기다림이 필요했어요.

우리가 전통이라고 알고 있는 건 대부분 기껏해야 300년 전에 세상에 등장했다.

영국의 역사학자 에릭 홉스봄의 말인데요.

그의 말처럼 포크는 유럽의 전통이 아니었지만, 이젠 가장 유럽적인 도구가 되었습니다.

유럽의 정체성이 된 건데요.

때문에 포크는 우리에게 질문을 던집니다.

‘전통은 어떻게 만들어지고, 또 잊히는 걸까?’

그림을 통해 보는 과거의 SNS,

붓스타그램이었습니다.

‘전통은 어떻게 만들어지고, 또 잊히는 걸까?’

그림을 통해 보는 과거의 SNS,

붓스타그램이었습니다.

이 콘텐츠에 대해 어떻게 생각하시나요?